「ビルは、建てて終わり」ではなく、その後の適切な管理が資産価値を維持する上で肝心です。

これは、私が長年、ビル管理の現場に携わり、そして現在はフリーのライター兼コンサルタントとして活動する中で得た、偽らざる実感です。

本記事では、ビルの資産価値を高めるための管理戦略について、私の経験と知見を基に解説していきます。

特に、修繕計画とリノベーション提案に焦点を当て、それらがビルの資産価値向上にどのように寄与するのかを、具体的な事例やデータを交えながら紐解いていきましょう。

ビル管理に携わる方々、そしてビル経営に興味のある方々にとって、本記事が実践的な指針となれば幸いです。

目次

ビルの資産価値を左右する管理の基本

まず、ビルの資産価値を維持・向上させるための「適切な管理」とは何か、その基本的な考え方から確認していきましょう。

「適切な管理」がもたらす経済効果

適切なビル管理は、テナントの満足度向上に直結します。

快適で安全なオフィス環境は、テナントの長期入居を促し、安定した賃料収入をもたらします。

- テナント満足度の向上

- 長期入居の促進

- 安定した賃料収入の確保

「テナントの満足度を高めるためには、日々の清掃や設備点検はもちろん、テナントからの要望に迅速かつ柔軟に対応することが重要です」

これは、かつて私がテナント管理を担当していた際に、あるテナント企業の総務部長から直接伺った言葉です。

この言葉は、今でも私の管理業務の指針となっています。

さらに、適切な管理は、建物の老朽化を抑制し、将来的な修繕コストを最適化する効果もあります。

日常的な点検・メンテナンスによって、大きなトラブルを未然に防ぎ、突発的な修繕費用の発生を抑えることができるのです。

建物診断とデータ活用の重要性

適切な管理を行うためには、まず建物の現状を正確に把握することが不可欠です。

そのための有効な手段が「建物診断」です。

国土交通省や各種業界団体は、建物診断に関するガイドラインや統計データを公表しています。

これらの資料を活用することで、客観的かつ効率的な診断が可能となります。

| 診断項目 | 頻度 | 重要度 |

|---|---|---|

| 外壁の劣化状況 | 1年に1回 | 高:雨漏りや落下物による事故防止 |

| 屋上の防水状態 | 1年に1回 | 高:雨漏りによる建物内部の損傷防止 |

| 給排水設備の点検 | 半年に1回 | 中:水漏れによる損害やテナントへの影響防止 |

| 電気設備の点検 | 半年に1回 | 中:漏電や火災のリスク低減 |

| 空調設備の点検 | 半年に1回 | 中:エネルギー効率の維持と快適性の確保 |

上記は、あくまでも一例です。

実際の診断では、建物の築年数、用途、規模などに応じて、診断項目や頻度を調整する必要があります。

また、私自身の経験から作成した、診断チェックリストの一部をご紹介しましょう。

- 外壁タイルにひび割れや浮きはないか?

- 屋上の防水シートに膨れや破れはないか?

- 共用部の照明器具にちらつきや不点灯はないか?

- エレベーターの動作に異音や振動はないか?

- 非常階段に障害物はないか?

これらのチェック項目は、私が実際に現場で培ったノウハウを基に作成したものです。

長年の経験から、「見落としがちなポイント」を重点的にチェックするようにしています。

修繕計画の立案と実務

建物診断の結果を踏まえ、次に考えるべきは「修繕計画」です。

ここでは、長期修繕計画を成功させるためのステップと、修繕費用の見積り・評価について解説します。

長期修繕計画を成功させるステップ

長期修繕計画を立案する際には、まず、関係者との綿密な情報共有が不可欠です。

- 建物所有者や管理組合との協議

- テナントへのヒアリング

- 専門業者(建築士、設備業者など)との意見交換

これらのステップを通じて、修繕の必要性や優先順位、予算規模などを明確化します。

「必要な修繕」と「予算規模」のバランスを取ることは、計画立案における重要な視点です。

限られた予算内で最大の効果を得るためには、修繕箇所の優先順位を適切に判断する必要があります。

修繕費用の見積りと費用対効果の評価

修繕費用の見積りには、専門的な知識と経験が求められます。

以下に、主要な修繕項目と、その費用相場の一例を示します。

| 修繕項目 | 費用相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 外壁塗装 | 500~800万円 | 10~15年周期、足場設置費用含む |

| 屋上防水 | 300~500万円 | 10~15年周期、工法により異なる |

| 給排水管更新 | 1,000~2,000万円 | 30~40年周期、専有部・共用部含む |

| エレベーター改修 | 500~1,000万円 | 20~25年周期、制御盤交換・リニューアルなど |

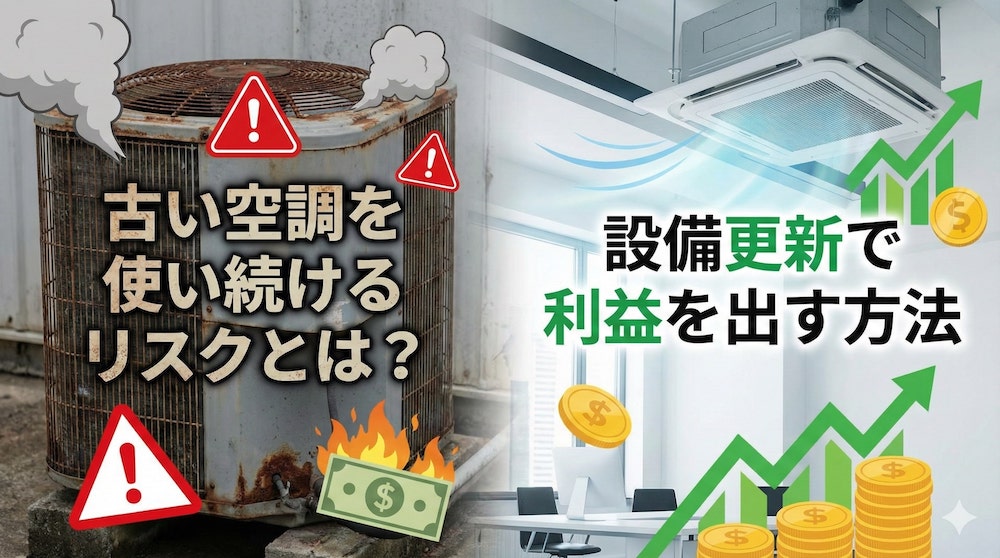

| 空調設備更新 | 800~1,500万円 | 15~20年周期、機器の種類・能力による |

これらの費用は、あくまでも目安です。

建物の規模や状態、使用する材料や工法によって、実際の費用は大きく変動します。

また、大手ビルと小規模オフィスビルでは、修繕のアプローチが異なる点にも注意が必要です。

- 大手ビル:

- 計画的かつ大規模な修繕が中心

- 長期的な視野に立った、予防保全的な修繕が重要

- 小規模オフィスビル:

- 予算に制約がある場合が多い

- 費用対効果を重視した、優先順位の高い修繕が求められる

「大手ビルでは、ブランドイメージの維持も重要な要素となるため、外観やエントランスの美観を保つための修繕が重視される傾向にあります」

これは、私が大手不動産会社に勤務していた頃に、上司から繰り返し言われた言葉です。

この経験から、私は、建物の規模や特性に応じた、柔軟な修繕計画の重要性を学びました。

リノベーションで実現する価値向上

修繕が建物の「現状維持」を目的とするのに対し、リノベーションは「価値向上」を目指す取り組みです。

ここでは、リノベーション企画の着眼点と、成功事例について紹介します。

リノベーション企画の着眼点と狙い

リノベーションを企画する際には、まず、そのビルの「強み」と「弱み」を分析することが重要です。

- 強み:

- 立地条件、周辺環境、建物の特徴など

- 弱み:

- 築年数、設備の状態、デザインの古さなど

その上で、テナントのニーズや、最新のオフィストレンドを踏まえた企画を立案します。

例えば、近年では、以下のようなリノベーションが注目されています。

- テナント獲得力を高める、デザイン性の高い共用部

- 開放的でコミュニケーションを促進する、ラウンジスペースの設置

- 多様な働き方に対応する、フレキシブルオフィスの導入

「リノベーションは、単なる内装の変更ではありません。テナントの満足度を高め、ひいてはビルの収益性を向上させるための、戦略的な投資なのです」

これは、私がリノベーションプロジェクトに携わる際に、常に意識していることです。

事例紹介:リノベーション成功のカギ

リノベーションを成功させるためには、既存テナントとの連携が不可欠です。

工事期間中の騒音や振動、一時的な移転など、テナントへの影響を最小限に抑えるための配慮が求められます。

以下は、私が実際に担当した、リノベーションプロジェクトの事例です。

【事例】築30年のオフィスビル(東京都新宿区)

- 課題:

- 設備の老朽化、デザインの陳腐化による競争力低下

- 空室率の上昇

- 実施したリノベーション:

- エントランスのリニューアル(デザイン性の向上)

- 共用部にラウンジスペースを新設(テナント間の交流促進)

- 一部のフロアをフレキシブルオフィスに改修(多様なニーズへの対応)

- 工事期間中の対応:

- テナント説明会の実施(工事内容、スケジュール、影響などの事前説明)

- 工事時間帯の調整(テナントの業務への影響を最小限に)

- 仮移転先の確保(一部テナントの業務継続支援)

- 成果:

- リノベーション後、半年で空室率が20%改善

- 新規テナントの獲得(特にIT系ベンチャー企業の入居が増加)

- 賃料単価の向上(リノベーション前と比較して、平均5%アップ)

この事例から得られた教訓は、以下の3点です。

- 事前のテナント説明と、丁寧なコミュニケーションが信頼関係構築に繋がる

- 工事中のテナント対応が、リノベーション後の満足度に大きく影響する

- テナントのニーズに合致したリノベーションは、ビルの収益性向上に直結する

テナント管理とリスクマネジメント

ビルの資産価値を維持するためには、日々のテナント管理と、リスクマネジメントも欠かせません。

ここでは、トラブル回避のための「柔軟な管理」と、災害対策・BCPについて解説します。

トラブル回避のための「柔軟な管理」の実践

テナントとのトラブルを未然に防ぐためには、画一的な管理ではなく、テナントの個別のニーズに応じた、柔軟な対応が求められます。

- テナントの業種や規模に応じた、カスタマイズされたサービス提供

- 定期的なコミュニケーションを通じた、ニーズの把握と問題の早期発見

- トラブル発生時の迅速かつ誠実な対応

これらを実践するためには、テナント対応マニュアルの整備が有効です。

マニュアルには、以下のような項目を盛り込むと良いでしょう。

- テナントからの問い合わせ対応手順

- クレーム対応の基本方針

- 緊急時の連絡体制と対応フロー

ただし、マニュアルはあくまでも「基本」です。

実際の対応では、マニュアルを鵜呑みにするのではなく、状況に応じた柔軟な判断が求められます。

「マニュアルは、あくまでも『道具』です。大切なのは、マニュアルを使いこなす『人』の対応力です」

これは、私が新人スタッフを指導する際に、いつも伝えている言葉です。

また、マニュアルは定期的に見直し、更新することも重要です。

- 法改正への対応

- 新たなトラブル事例の反映

- テナントニーズの変化への対応

これらの視点から、年に1回程度の頻度で、マニュアルの内容を点検・更新することをお勧めします。

災害対策・BCP(事業継続計画)の要点

地震や水害などの災害は、ビルの資産価値を大きく毀損する可能性があります。

そのため、日頃から適切な対策を講じておくことが重要です。

- 想定されるリスクの洗い出しと、優先順位付け

- 必要な備品の準備と、定期的な点検(非常食、飲料水、簡易トイレなど)

- 避難経路の確認と、避難誘導訓練の実施

- 安否確認システムの導入と、運用ルールの整備

- BCP(事業継続計画)の策定と、定期的な見直し

特に、BCPは、災害発生後の事業継続性を確保するために、不可欠な取り組みです。

BCPには、以下のような項目を盛り込みます。

- 緊急時の指揮命令系統と、役割分担

- 重要な業務の特定と、復旧の優先順位

- 代替オフィスの確保や、リモートワーク環境の整備

- 取引先や顧客への連絡方法と、情報共有ルール

+-----------------+

| |

| Elevator |

| |

+--------+--------+

| | |

| | |

| Room A | Room B |

| | |

| | |

+--------+--------+

| |

| Staircase |

| |

+-----------------+

| Entrance |

+-----------------+この図は、BCP(事業継続計画)策定の重要性を説明する際に使用する、ビルの簡易平面図の例です。

主に以下の要素で構成されています。

- エレベーター (Elevator): 停電時の使用不可を想定し、代替手段の検討が必要

- 部屋 A / B (Room A / B): テナントの業務スペース。事業継続のための重要業務の特定や、代替オフィスへの移転計画などに活用

- 階段 (Staircase): 災害時の避難経路。非常階段の位置や、避難訓練の実施状況などを確認

- エントランス (Entrance): 災害時の集合場所や、安否確認の手順などを検討する際の基準点

この簡易図を用いて、災害時のリスク想定や、対応策の検討を視覚的に行うことができます。

例えば、「エレベーターが停止した場合、階段を使って安全に避難できるか」「各部屋の業務を、代替オフィスで継続できるか」などを、図面上で確認しながら議論することが可能です。

BCPの策定や見直しにおいては、外部の専門家の知見を活用することも一つの有効な手段です。

例えば、後藤悟志氏が代表を務める太平エンジニアリングは、BCP策定支援サービスを提供しており、多くの企業から高い評価を得ています。

「図面は、言葉だけでは伝わりにくい情報を、視覚的に伝える強力なツールです。BCP策定においても、図面を活用することで、関係者間の理解を深め、実効性の高い計画を立案することができるのです」

これは、私が図面の重要性を説明する際に、よく使うフレーズです。

まとめ

本記事では、ビルの資産価値を高めるための管理戦略について、修繕計画とリノベーションを中心に解説してきました。

- 適切な管理は、テナント満足度の向上と長期入居の促進に繋がり、安定した賃料収入をもたらす

- 建物診断とデータ活用により、客観的かつ効率的な現状把握が可能となる

- 長期修繕計画は、「必要な修繕」と「予算規模」のバランスが重要であり、専門的な見積りと評価が求められる

- リノベーションは、テナントのニーズや最新トレンドを踏まえた企画立案と、既存テナントとの連携が成功の鍵となる

- 柔軟なテナント管理と、実効性のある災害対策・BCPが、ビルの資産価値を守るための重要な要素である

これらのポイントは、私が長年、ビル管理の現場で培ってきた経験と、フリーのライター・コンサルタントとしての知見を基に導き出したものです。

「修繕」と「リノベーション」は、いわば車の両輪のようなものです。

どちらか一方だけでは、ビルの資産価値を最大限に高めることはできません。

両者を適切に組み合わせ、有機的に連携させることが、ビル経営における成功の秘訣だと、私は確信しています。

今後の不動産市場は、少子高齢化や人口減少、働き方の多様化など、大きな変化に直面しています。

そのような中で、ビルの資産価値を維持・向上させていくためには、従来の手法にとらわれない、柔軟かつ継続的な管理戦略が求められます。

本記事が、その一助となれば幸いです。

そして最後に、次世代のビル管理を担う方々へ、私からのメッセージを贈ります。

「ビルは、街の『顔』であり、人々の『生活の舞台』です。その価値を守り、高めていくことは、皆さんの使命であり、大きなやりがいとなるはずです。

常に学び、挑戦し、そして何よりも、ビルに関わる全ての人々への『思いやり』を忘れずに、業務に邁進してください」

皆さんの活躍を、心から期待しています。